はじめに

以前「VAE+DDPMでMNIST数字生成 – カテゴリ指定サンプリングの実装例」という記事を公開しましたが、今回はより複雑なデータセットであるCIFAR-10での取り組みについて途中経過を報告します。

MNIST vs CIFAR-10

CIFAR-10はMNISTと比較して、以下の点で難易度が上がっています:

- チャンネル数の増加(モノクロから3チャンネルのカラー画像)

- 画像サイズの拡大

- 表現すべき情報量の増加(単純な数字からより複雑な物体へ)

これらの違いにより、ベースのモデル構造は踏襲しつつも、様々なパラメータ調整が必要になっています。

VAE調整の重要性

VAE+DDPMの構成では、最初のステップとしてVAEによる潜在空間への落とし込みと再構成の精度が極めて重要です。VAEがうまく機能していなければ、その後のDDPMによるサンプリングも効果的に働きません。

そのため、現在は特にVAEの調整に時間をかけています。元の画像とVAEによる再構築画像を比較しながら、慎重にパラメータを調整しています。

現在の進捗状況

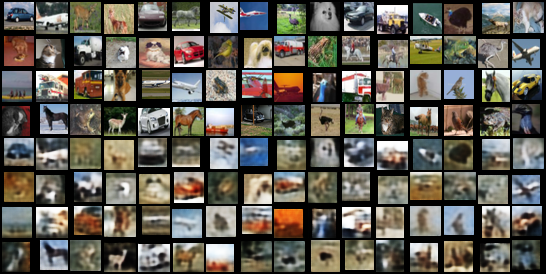

現時点では、再構築された画像にまだ若干のボケが見られますが、全体的には学習が順調に進んでいます。VAEが適切に画像の特徴を捉えられるようになれば、次のステップであるDDPMの調整に移行する予定です。

今後の展望

今後は以下の点に焦点を当てて調整を続けていきます:

- VAEのエンコーダ・デコーダ構造の最適化

- 潜在空間の次元数の調整

- DDPMの時間ステップ数とノイズスケジュールの最適化

- カテゴリ条件付きサンプリングの実装

完成した際には、最終的な結果と詳細な実装方法について改めて共有したいと思います。現段階でも多くの学びがあり、画像生成モデルの調整の難しさと奥深さを実感しています。