こんにちは。2023年12月の13日から15日まで東京ビックサイトにおいて半導体製造関係の祭典であるセミコンが行われました。今回は私たち量子コンピューティング協議会に関しても、前回よりも大きなブースを持つことができましたので、それについてレポートをしたいと思います。

去年は初の開催となりましたので、まだどのようなものを作ればいいかというのがわからず、まずはブースを設置し、測定機器や量子コンピューターに関する知識と言うのを披露するというのが最初でした。 特に量子コンピューターに関してあまり業界的に知られていませんので、量子コンピューターの説明と言うのを量子ビットや、ブロッホ球、量子回路といった よくありそうな理論的な説明から開始をしてしまいました。昨年はそれで業界としてはかなりぴんとこなかったみたいで、半導体業界においては量子コンピューターの仕組みや理論と言うのは、他の業界のようにあまり受けるということはなかったです。昨年のこうした反省を生かして、今年はデバイスよりに説明をよせてみようと言う話になりました。

また、今年のセミコンは去年よりもかなり活発化しており、昨年よりも半導体に対しての国内の注目度というのは急激に上がっていると感じました。そのため量子コンピューティングパビリオンは、今年はブースはホール6のかなり端っこにあったのですが、かなりの来場者数を獲得することができました。

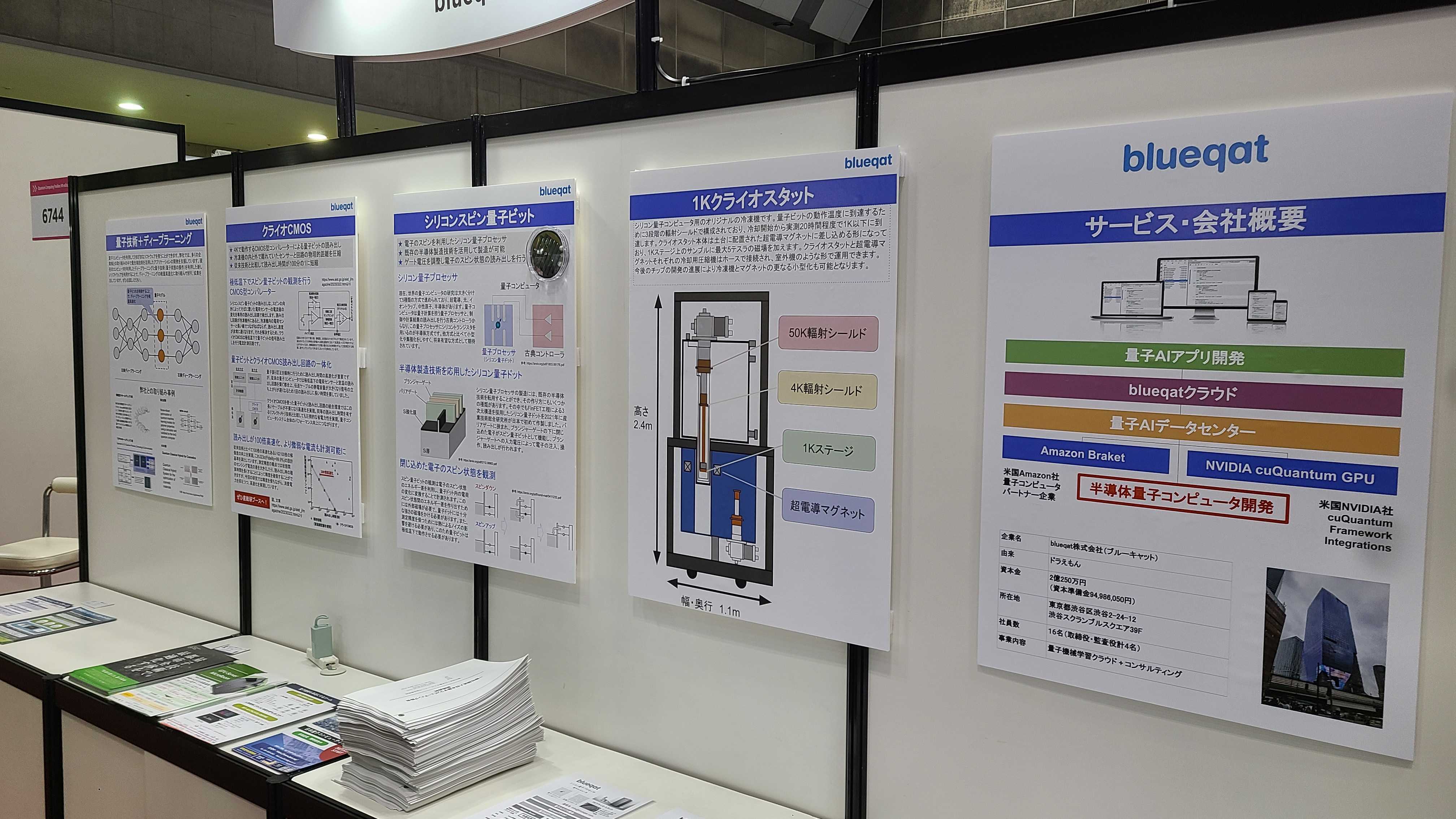

今年は全体として多くの企業様に参画いただき、弊社もハードウェアやデータセンターを中心としたソリューションを中心に展示をしてみました。

https://www.semiconjapan.org/jp/about

弊社blueqat社とJSRさんで議長を務めていますので、まずブースとしては前面に行きます。 その他産総研や富士通さん、協議会、測定メーカー等の展示が行われました。

弊社は昨年の反省を生かし、今年はハードウェアデバイスを前面に押し出すと言うことを行いました。まず最も特徴的なのが、量子コンピューターのモックアップを置いたことです。

現在の量子コンピューターっていうのは非常に大きいです。私たちのメインの目的は、量子コンピューターをたくさんばらまいて普及させることです。現在の量子コンピューターはスパコンのように扱われていて、数台の少ない台数を特定の人たちが独占していると言う状況になっています。公開されている量子コンピューターもやはりあまりたくさんは使えず、順番待ちになるようなこともあります。そのため、私たちはサーバーラックに格納できるような小型の量子コンピュータを高性能に、そうした大型の量子コンピューターと性能が変わらないようなものを作ろうとしています。

昨年までは、そのような新しい量子コンピューターの仕様というのが決まりませんでしたが、今年は何とかセミコンに対して新しい量子コンピューターの姿を見せることができました。 現在の量子コンピューターは3m角で大きな冷凍機を入れるようなものですが、私たちが作っているのは半導体方式と呼ばれる新しい方式になっています。この方式は冷却温度が比較的高温で冷凍機のサイズが30センチほどとかなり小さいのが特徴です。 そのため全体として将来的には卓上型も可能と言われています。今回はそこまでではなく、家庭用冷蔵庫サイズのモックアップを実際の試作品をもとに作ってみました。実際完成している1号機はこれよりもちょっとだけ大きいのですが、今後改善を進めることにより、まずはこのサイズまで持っていければ全国に配送をして設置ができると考えました。 メディアの取材もありましたが、今後私たちはこれを5,10,20台と言うふうに大幅にたくさんのマシンを2024年に導入予定となっています。

では、もう少し細かいところを見てみたいと思います。 今回の展示で特に注目が高かったのがシリコンスピン量子ビットです。こちらは現在ニュースで出ている超伝導とは異なり、既存の半導体プロセスを使って作成する量子コンピューターとなっています。 通常の半導体製造プロセスを使って製造できるため量産が可能であると言うことが特徴です。米国のインテル社が先行して開発を進めており、現在すでに第一弾のチップを完成しており、アメリカの各方面に供給されていることが報道されています。

今回私たちはこうした電子を利用した新しい半導体量子コンピューターを展示いたしました。チップ自体は産業総合研究所さんのものと同じものです。 通常、量子コンピュータは特殊な方法で作られるのが一般的ですが、この半導体量子コンピュータはFinFETと呼ばれる構造を利用して、ゲート電圧を使うことにより電子を閉じ込める「量子ドット」と呼ばれる方法を利用しています。量子ビット数はまた一桁ですが、仕様が決まれば量子ビットを増やしやすく、超伝導と比べてビットサイズが100万分の一と小さいため、ワンチップに数百万のビットを集積化出来ます。

この1カ所に閉じ込めた電子に対して外部から直流の磁場をかけることによって量子ビットになります。 この外部の磁場は、今回は超伝導マグネットと呼ばれる強力なマグネットから供給されます。 また計算を間違えないように冷やす必要がありますが、冷却温度は今回は1ケルビンと言う設定になっています。こうすることにあり冷凍機を比較的小型化することができ、たくさん作れるようになると言う冷凍機自体も量産化のめどが立ちました。 よく報道では、国産量子コンピューターと言われることがあると思いますが、一番目にする冷凍機自体は皆さん海外から輸入しているものを使っています。そのためニュースで出る目にするほとんどのところは実は国産では無いのですが、今回私たちは完全国産の冷凍機の開発を行いました。 そのため、冷凍機やチップから全て国内完全国産を実現することができます。 今後はこのような磁石の力、そして冷却温度を研究開発でだんだんと決めていくことにより、卓上型などのより小さい量子コンピューターの実現を行うことができると言うロードマップを組み立てることができました。

次は冷凍機です。通常これはクライオスタットと呼ばれる全体の冷却を管理するシステムで構成されています。このシステムは通常、海外製品を使うのですが、今回は完全に国内技術で完成をいたしました。冷却温度があまり厳しくないため、冷却ステージは50ケルビン、4ケルビン、1ケルビンステージを用意し、その下に今回は半導体量子コンピューター向けの超電導マグネットを制御するもう一つの冷凍機を組み合わせました。 すでに1号機が順調に稼働していますので、今後2号機、3号機と改善を進めて小型化を進めていきたいと考えています。 こうした冷凍機は、国産で量産できることになれば、非常に量子コンピューターの開発競争もより優位に立つと考えられます。

今回さらに注目されたのがクライオCMOSです。 通常、量子コンピューターは制御装置が必要と言われますが、今回量子コンピューターの制御用の装置も冷凍機内にワンチップ化して導入するものが発表されました。 量子コンピューターは量子ビットと呼ばれる単位で構成されていますが、この量子ビットごとに数本の配線を室温に出す必要があります。今回開発されたクライオCMOSは、量子コンピューターのチップのすぐそばの極低温下に制御と読み出し回路を設置することにより、この室温へのケーブルの引き出しを不要とするものです。すでに稼働するものがあり、今後統合と投入が期待されます。

こうしたクライオCMOS回路は、制御装置や読み出し回路のような大型の装置を室温に不要とするだけではなく、量子チップのすぐ近くにあるために不要な通信のレイテンシーを抑えると言う機能もあります。 今回産総研さんが開発したものは、通常の室温に置いてある制御装置よりも100倍高速で性能が高いものを発表しています。そのため今後数百量子ビット、数千量子ビットを開発される際には、そうした大型の制御装置や測定装置は不要となり、今後はクライオCMOSと呼ばれる低温で動くワンチップを通じて室温へは最低限のケーブルでPC接続されたと言うものになると考えられます。

すぐに私たちは多くのお客様やパートナー企業がいらっしゃいます。今回はエクイニクスさんのようなデータセンターさんが量子コンピュータを実際にデータセンターに置くと言うことを開始されています。また、私たちのクラウドサービスを通じて多くのお客様が利用を行っております。弊社ではさらにアプリケーションでも良いようなものを開発できていますので、今後はこうしたクラウドをつうじた量子コンピュータのワンストップのサービスというのが伸びると考えられます。半導体量子コンピューターを通じて小型化大量生産、そしてデータセンターへの設置を通じてより量子コンピューターの業界が伸びることが期待されています。今後はこうした量子ドットの開発、そして制御クライオCMOSの開発。そして、それを全て統合するという、三位一体で開発をすることが非常に重要と考えています。来年のセミコンではさらなる開発の進捗があると思いますので、ぜひご期待ください以上です。